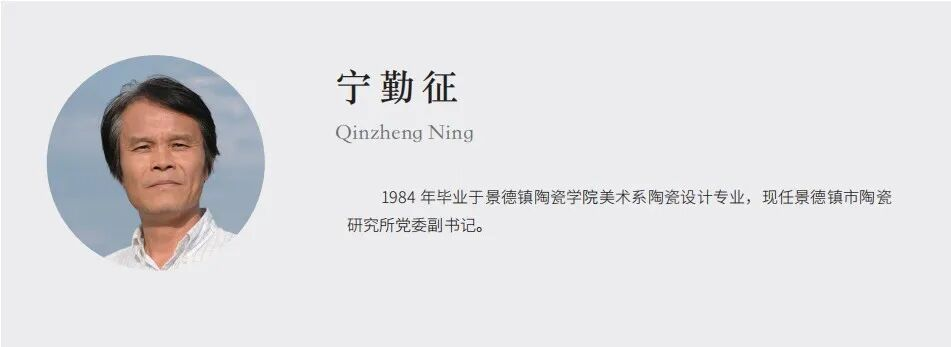

编者按:薪火相传,再启华章,为庆祝景德镇陶瓷大学办学115周年,学校校园网设立“陶大115周年”专栏,陆续推出校史回忆文章,带领师生重温一代代陶大人踔厉奋发的峥嵘岁月。

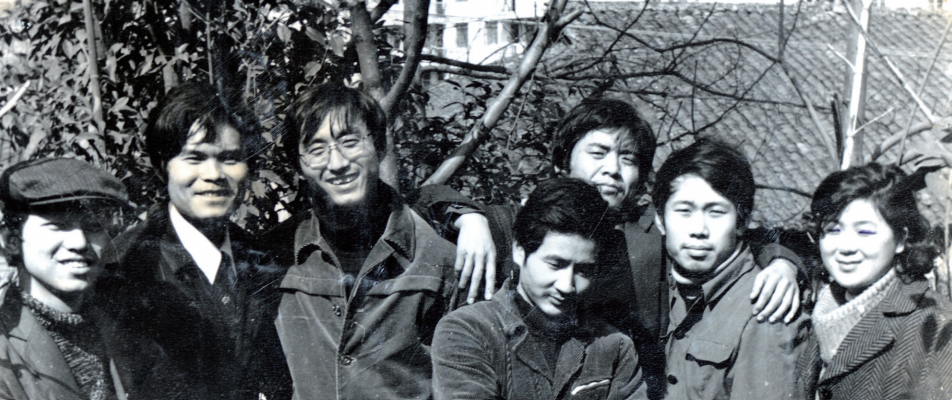

1983年12月毕业设计实习时在福建德化博物馆听取馆长介绍德化陶瓷历史。汤崇熹(右一)馆长(右二)陈卫红(右三)宁勤征(左一)

对陶瓷大学情有独钟

40年前,也就是1980年,我进入陶瓷大学美术系学习,实现了我人生的第一个梦想,而为了实现这个梦想,我花了整整四年的时间。每一年的高考都参加了,每一年都和陶瓷学院擦肩而过。前二年文化成绩够格,因为专业成绩不够而落榜。第三年考上了上饶师专,那个年代一个大专生,已经是国家干部了,可我还是不想去,我一心想的就是陶瓷大学美术系。

我从小在景德镇长大,母亲是一位瓷厂的工人,父亲是一位中学老师,是民国时期的大学生,“文革时期”是典型的“臭老九”,被下放到农村接受劳动改造。所以少年时期的我,感受到的是父亲忍辱负重,母亲在工厂的含辛茹苦以及家庭被无端欺负和歧视的记忆。于是,有一段时间,我疯狂地迷上了举重,并且正规练习了两年。一身强健的肌肉给我带来自信的同时,也让那些想欺负我的人不再敢轻举妄动。但是我很快发现,健身并不能彻底改变命运,为了改变这种恶劣环境,我更多的时候是从书本中寻找安慰。1977年全国恢复高考,这让我顿感灰暗的人生,出现了一线希望的曙光。知识一定会改变命运。

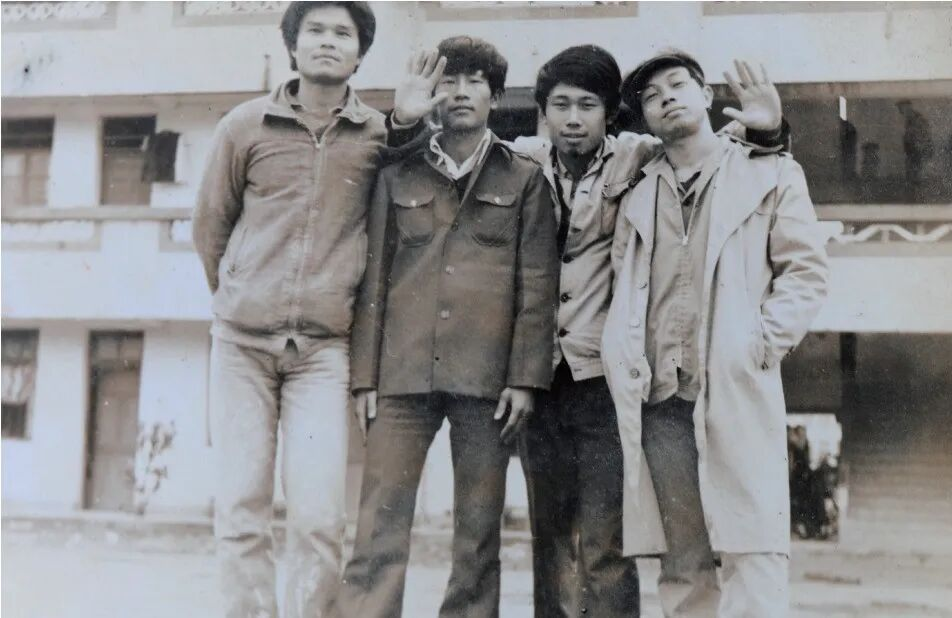

1984年宁勤征、裴继刚与福建德化二厂李国璋老师、陈海龙老师及研究人员合影

这张照片是1983年6月,高大的宁勤征和同学陈卫红考察华山前火车站合影

在那个年代,大学是很多年轻人的梦想,而我从小热爱画画,进入陶瓷学院则成为那个时期的人生梦想。考陶院的梦想源于家族的渊源和所处的环境,每天耳濡目染,从上小学开始就目睹母亲在瓷厂辛苦地劳作,到后来自己到工厂上班,每天都要跟陶瓷打交道。对瓷厂坯房的熟悉,形成从小对陶瓷的喜欢和亲近,使得我将画画成为一种生活习惯,而考入陶瓷大学,成为我阶段性的人生理想和目标。

1977年,我第一次参加高考开始,到1980年我考入陶瓷学院,我已经连续经历了四年的高考,这种不到黄河不死心的勇气和坚持,为我的人生贴上了成功励志的标签。从多年徘徊在大学校门口的穷小子,一路奋斗、一路坚持,直至2006年获得“中国工艺美术大师”这个荣誉称号,我实现了自己在职业生涯里所追求的目标。

四年,普通人一年没上、二年没上,一般就会放弃了,而我连续考了四年,这四年当中都是利用业余时间学习。因为那时候我已经工作二年,而且在练泥车间里工作经常会三班倒。有时半夜去上班,上到早上八点。在这个过程当中,利用中间休息时间,背历史、地理、政治、语文、英语、演算数学习题。上完夜班,又赶着去上补习班画速写、素描、色彩,年复一年、日复一日,利用点点滴滴的时间学习,备战高考。第一年没考上,失败了再来,再努力再失败,原本都可以上个普通中专,第三年也可以去上饶师专,但是我就是要“非陶院不去”,每次都是因为专业成绩不过关。第三年的落榜,我总结了经验,知道语文、英语、政治背就可以,而绘画没有经过专业基础训练是行不通的。

第三次落榜之后,我有幸拜程曲流老师为师,程老师对我进行了半年的专业指导,我经过日以继夜的刻苦基础专业绘画训练,1980年,我第四次参加高考,这次成绩非常理想,已达江西师范大学艺术系的录取要求。按常理任何人都会很高兴,而我却非常着急。一来不想将来当老师,另外,尽管师大也是艺术系,但跟自己追求的陶瓷之梦还是有距离,我不能再次与陶瓷学院擦肩而过。

说来也巧,那年正好陶瓷学院是刘超鸿老师招生,刘老师的爱人,曾经是我父亲在乡村中学教书时的老同事,好在陶院的分数线比江西师范大学的录取线低,我终于“梦想成真”,拿到了景德镇陶瓷学院的入学通知书。进入陶瓷学院读书,那是我四年坚持不懈的努力和对陶瓷学院的“情有独钟”的结果。

学校的体育健将

80年进入陶瓷学院,我记得当时陶瓷学院只设有三个系,机械系、工程系和美术系,美术系又分美术设计专业和雕塑专业。他们一个年级才三十个人,雕塑专业十个,设计专业二十个。我在设计班,当时那一届景德镇就我一个录取,江西省好像总共也只有七个,另外十二个分别为广东、湖南、安徽、山东、江苏、福建的。

我一进入陶瓷学院,前几年的举重经历,让我在学校就显得“卓有成效”了。大一的第一年校运会上,我推铅球就破了学校的纪录。我并不懂铅球,但是,我是个做什么都不甘示弱的人。我就请教我们的体育老师徐国雍,徐老师以非常专业的技术指导,手把手教我铅球怎么练,不是力气大就可以推远,而是要掌握规范的动作和技巧,借力发力才能将所有的力量集与臂力和腕力。于是我按照老师所传授的动作,开始练习推铅球,就像当年练举重一样。经过老师的指点以后,十公斤的东西我扔出去,就像魔术师一样,居然第一次参加全校体育运会,就破了纪录。当时陶院77级、78级、79级的师哥们,保持的记录都是9.8米,我一扔就扔出了10.2米 , 这件事让我对自己的大学生活充满了自信。

这里不得不提一下我的这位体育老师,名叫徐国雍。徐老师跟我的父亲很早就相识,同属景德镇教育界的前辈,所以也就特别的关爱,尤其是看到我这个学生酷爱体育运动则更是关心备至。而更有无巧不成书的故事也与我有缘:1982年,一位年轻帅气的体育老师洪志华给我们班级上体育课,在授课交流当中,我才知道洪老师在1975年以前上中学的时候是我的学弟。我参加工作二年,然后连续参加高考四年。等我几年以后来到陶院,突然发现当年的学弟,居然成为我的体育老师。洪老师是应届考上上海体院,然后当年毕业分配到陶院,刚好教我们班的体育。这真是人生何处不相逢啊!

1985年80设计班部分同学与79级雕塑班张景辉同学合影。左起:张景辉、宁勤征、何征、诸葛伟、饶晓晴、裴继刚、吴满玲

1983年宁勤征在福建德化与80级美术系裴继刚同学一起毕业设计完成后与工厂研究人员合影

学习闲暇时候,我就经常找这位学弟体育老师。原本我的运动底子就好,然后有学弟兼老师的指导,在陶院,体育成为我非常强的项目。在陶院读书期间,学校强调的是“德智体”全面发展,我在体育方面的表现,在学校也是得到了尽情发挥,铁饼、铅球、标枪、还有跳高、跳远、篮球、足球,包括打乒乓球,我在体育方面好像成为无所不能的人,我身体强大的爆发力,经常使得我在多项运动比赛上名列前茅,也成为陶院驰骋在田赛和径赛场上的风云人物。

后来因为我的出色表现,我成为美术系的宣传部长。体育活动,最讲求的就是团队精神,因为擅长体育,我懂得与老师与同学之间的沟通与配合。后来在班级事务中,我的奉献精神赢得同学的支持,被同学们选为班长。大学里的班长,其实就是更多地做服务工作,为班级服务,学会与系里或学校老师沟通,这样的大学经历,为我日后参加工作,与人相处与和沟通,对社会工作大有益处。

快乐的写生记忆

一年级的时候,教水粉和色彩的是著名油画家宁璘老师,他曾参加过抗美援朝战争,是中国人民志愿军政治部美术组前线创作宣传队成员。作为一位老革命,宁璘老师从未在同学面前提过这段光荣历史,我也是在工作以后,从别人口中得知。宁璘老师还是像一位普通老师一样,兢兢业业教学,带我们这帮学生到星子县去画水粉写生。二十多个人,宁璘老师既要教好学生写生课,还要安排好这些学生一路的吃喝拉撒,非常辛苦。遇到下雨天,我们就弄个塑料布在头上蒙一下,在雨中飞奔回驻地。那种快乐经历,一辈子,大概只有学生时代能够体会。

大约在82年,孙宪老师也曾带我们班去三清山写生。那时候,出去写生考察,同学们都要自己带被子、带换洗衣服,不像现在有各种档次的宾馆住,我们住在三清山的道观庙宇中。早上很早出发,我们除了各自背自己的行李,还要带米带菜上山,自己煮饭做菜。那时候上三清山基本上是步行,没有现在的索道观光车。全班二十个人,大家都背着大背包爬上山,几千米,小个子女同学,背着那么大的包裹,有的人还没背包大,爬不动。那时候我在班上算年纪大的,个子高、体力好,在外出的时候,这些小个子同学背不动,我就帮忙背,有时候身上挂满了同学的包。我们带足三天的粮食,画三天的画。说是自己烧饭,但带的菜很多时候是榨菜、乌腌菜这些不容易坏的东西,最好的也不过是带几个茶叶蛋。那时候生活虽然艰苦,但是老师学生都喜欢这样的写生活动,老师和同学一起同甘共苦的画面,现在想起来全部是满满的温暖的人生美好记忆。

师恩难忘

当年教我们这届的这些老师实力都很强。基础课除了宁璘老师,基础课素描有李良有老师,国画有余进宝、钟莲生老师,浅浮雕有刘超鸿老师,美术设计有冯美庭老师,还有蔡彩玉、余乐坚、楼国英老师都教过我们。陶院老师共同的特点,就是具有极强的敬业精神,他们对学生严格要求的同时,对自己的专业也近乎苛刻,也都是在不间断地学习,不断地完善自己的过程。这种治学精神,影响了我的一生,对艺术的探究,也像老师一样永无止境。

大学时期,郭文莲老师对颜色釉的刻苦钻研的精神影响了我,郭老师的那种执着,那种一丝不苟的做学问的态度,对于读书的时候的我非常有启发。郭老师后来教过我们的色彩课程,带着我们一起研究颜色釉、颜色釉绘画,我们经常一起烧窑、开窑,这让学生时代的我对颜色釉就有了兴趣。工作以后我一直潜心研究高温颜色釉,尽管我和郭老师的高温颜色釉的研究方向完全不同,但是我后来那么多年同样执着于高温颜色釉的研究,不能说没有受到郭老师的一定的影响。

进入陶院,只是梦的开始,我常常想:历史给了机会,我一定要把握住了这个机会。我要依靠陶院的力量、老师的力量、同学的力量,陶院给我们知识的力量,走出自己的一片广阔天地。在陶院时期,虽然我学的是设计专业,但是我努力让自己获得更多的知识。我广泛涉猎,不仅仅学习设计,周国帧老师的动物雕塑、姚永康的现代雕塑、何炳钦老师的陶艺装饰,我都非常感兴趣。我虚心向每一位老师学习,跟这些老师学习的过程,其实就是我一个逐步积累的过程。

还有一位老师,我印象非常深刻。梁任生老师,他是北京人,我那时候非常钦佩他,觉得在他的课上非常有收获。梁老师很善于表达,也很善于引导学生去思考问题。梁老师主要是从事理论方面的研究,他也指导过我们班的毕业设计,他对我后期学习的影响比较大。我在后期学习和创作的过程中,不仅注重艺术实践,在创作的过程中,我会更多地去思考。我喜欢去翻阅艺术理论书籍,提高自己的理论水平。毕业以后,梁老师调回北京去了,但是梁老师教给我的善于思考的习惯和方式,一直贯穿于我的生活和创作当中。艺术家不仅要具备广博的学识修养,还应该有深刻的思想。艺术家的独立人格,是艺术家进行独立艺术实践的保证,这一点,我在毕业后一直到现在,将近四十年的时间里一直在追逐和践行。

陶大学生时代宁勤征在田径场上留影

毕业分配的时候,我对自己的人生,就像当初考大学一样,有着自己明确的目标。很多同学选择了机关、选择了研究所、选择高校,而我就像当初决意进入陶瓷大学一样,义无反顾地选择了到博物馆工作。普通人觉得到博物馆上班,枯燥无味,生活波澜不惊。而我在博物馆工作,一干就是几十年。博物馆有广阔的天地,这种天地是普通人看不见的,它遍地都是宝藏。博物馆的宝藏是前人给的,不论我怎么去挖掘,我一辈子都挖掘不够。从追逐梦想,到进入陶院,只是梦的开始。然而,在离开母校的若干年求索中,我通过持之以恒的努力,不断地圆自己一个又一个在陶瓷艺术领域里追逐的人生梦想,直至今天还在继续为之奋斗。

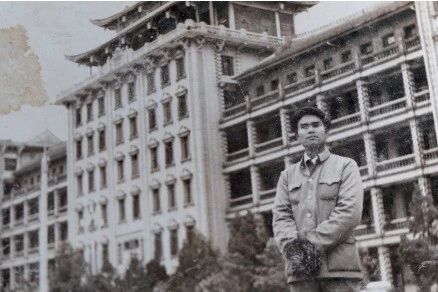

1983年12月宁勤征在福建德化实习时厦门集美学校留影

(责任编辑:刘欢 审稿:刘小清 刘欢)