编者按:薪火相传,再启华章,为庆祝景德镇陶瓷大学办学115周年,学校校园网设立“陶大115周年”专栏,陆续推出校史回忆文章,带领师生重温一代代陶大人踔厉奋发的峥嵘岁月。

难忘恩师施于人老师

我在景德镇陶瓷学院总共学习和工作了五年(三年硕士,二年教师)。这五年的生活,最为浪漫与美好,最值得深刻记忆与一生回味,其中最珍贵最美好的回忆,是有关硕士生导师施于人老师的。

施于人老师给早期陶瓷学院学生上课

我和丈夫朱乐耕同为施老师门下硕士研究生。我生孩子的时候,我的丈夫朱乐耕考上研究生,成为施老师的第一个研究生。三年后,我丈夫毕业,我进入陶瓷学院也成为施老师的研究生。

陶大硕士毕业论文被评优秀论文

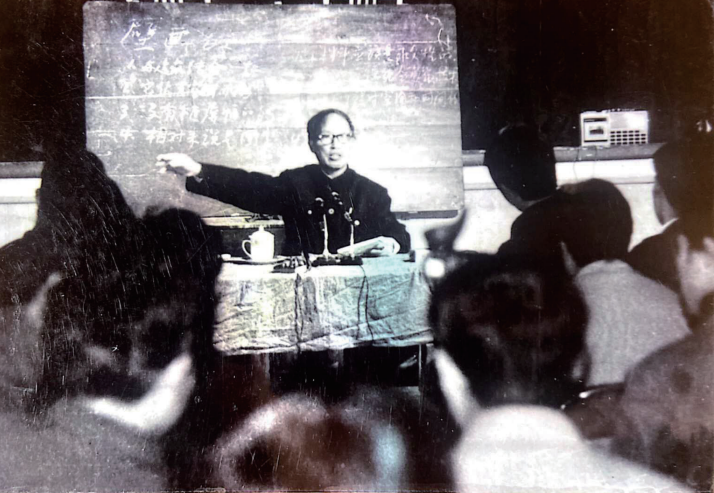

方李莉(左)和施于人老师(中)以及同时毕业的硕士生许雅克( 右)的合影

我记忆最深刻的应该是1988年,施于人老师带朱乐耕和我一起去西南地区考察。朱乐耕已经是陶瓷学院的老师,我当时还在中央工艺美院进修,正值春节假期,我得以陪同施老师一起去。

我们三人一起去云南西双版纳、达洛等非常边远的地区,一路上,我们路过很多少数民族的村寨,有佤族、基诺族、傣族、白族等。那时候施老师身体非常好,又喜欢跳舞,我们的旅途开怀又充满刺激。那时候是上世纪80年代末,云南没什么旅行的人,很少看到外地人,连公路都没有,我们都是步行到每一个村寨。当时村寨没有饭店可吃饭,也没有酒店可住宿。

我们开了个单位介绍信,我们拿着介绍信给村长,这些村长们就经常安排我们住村里的办公室。

那时候很浪漫,施老师善于跳舞,我们经常会遇到村寨建房子、做婚庆仪式等,一有这样的活动,他们就要唱歌跳舞。我们和施老师在一起,和村民一起载歌载舞。然后我们每天在一起画画,一起跟村民聊天。当地人非常好客,没有酒店,我们没地方吃饭,他们不要我们的钱,招待我们吃饭。我们每到一个村庄,他们就杀一只鸡给我们吃。我们原本带了很多方便面,是以防路上没有吃的,谁知道我们在路上吃的很好。那些方便面也用不上,我们就送给当地村民。他们看到方便面非常激动,他们从来没吃过方便面,也从来没有看过方便面这么漂亮的包装,每个得到方便面的人都如获至宝,他们不知道方便面比他们的鸡便宜多了。

到佤族人的村寨时,他们的妇女干部,或者当地的妇女,会送一些她们自己手织的土布裙子给我,裙子包裹在身上,打开来就是一块布,可以放在家里当桌布或做一些装饰,这些都是全手工织的非常贵重。我很过意不去,就会将我带过去的化妆品、纱巾、自己用的东西送给她们,所以一路上留下很深的印象。

施老师正好在那次旅途中满60岁,我们在傣族村民家里过的傣年,顺便为施老师做了一个60岁生日,非常有纪念意义。

施于人老师

那次旅程,我们在西南地区转了差不多一个月的时间,西南地区很多是热带雨林地区,山高林密,没有公路,村里会经常派一个当地人为我们打开藤蔓开路。那时朱乐耕老师很年轻,施于人老师是我们俩的老师,我是个女生,所以力气活当然都归朱老师。我和施老师空着手走,朱老师经常脖子上挂、肩膀挑、身上背,全身挂满我们三人的行李跟在后面,看上去非常滑稽可笑。

期间,我们画了不少的写生画,走了不少村寨,看了无数风景,经历很多有趣的事。

有一次特别有意思,我们第一次见到木瓜。以前从没见过,也没有卖,我们又很想尝尝,就随手摘了一个带到宿舍尝尝。然后施老师说不吃,还郑重其事地说:“你们俩尝尝,万一你们俩中毒了,我也好打急救电话。”这情景,现在想起来仍令人忍俊不禁。

方李莉跟施于人老师去云南写生时和佤族姑娘合影

1988我从中央工艺美院脱产学习进修了一年,1989我也考上了陶瓷学院施老师的研究生。三年时间很快过去,我的毕业答辩成为当时学校老师争议的焦点。

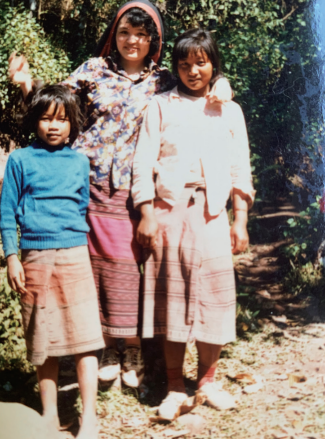

毕业答辩的时候,我和许雅可两个人同时毕业,同时做了一个毕业展览。我记得我的作品是系列雕塑作品,还有各种各样的壁挂。我毕业答辩的时候,尽管老师觉得我做的不错,但是有一位老师就质疑我。因为研究生期间,我和朱乐耕都是跟施于人老师学的陶瓷设计。朱老师当年的毕业作品就很规整,有他的《苗家风情》的柱形瓶、还有他的《风筝》枣子瓶系列等古彩作品。而我的毕业作品有点出格,学的是设计,做的全是雕塑作品,还有各种陶瓷壁挂和青花壁饰,跟大家想象的陶瓷设计专业不一样。所以,有老师质疑:为什么陶瓷设计专业的拿雕塑作品毕业?

这时候施老师站出来了,他很欣赏和认可我这个做法,他觉得跨学科没关系,各种手段都可以表现。我是将绘画和雕塑结合在一起的,还用了木头、麻绳等复合材料。施老师当年的肯定,就是鼓励像我这样不循规蹈矩的学生,发挥自己潜在的创造力吧。我们现在对跨学科司空见惯,而且非常提倡和鼓励跨学科,但是在三十多年前,跨学科好像是大逆不道的事,你只能做学科以内的事,你不能跨学科。施老师鼓励我跨学科,他很欣赏我创作的作品,也非常认同我的毕业论文。后来这些毕业作品还出了一本画册,张道一先生还给了我这本画册做序,这本画册,成了我一生中与施于人老师师生间最有纪念意义的证物。

在随后的职业生涯中,我能从陶瓷艺术创作跨界到工艺美术史论,然后从工艺美术史论跨界到人类学研究,我想这虽然跟我的性格有关,我喜欢从各个角度去思考问题,但是我的这种行为,如果在读硕士的时候被施老师制止了,我后来也不可能去中央工艺美术学院读博士,到北京大学读博士后了。我的博士论文是《新工艺文化论——人类造物观念大趋势》,也得到了施于人老师的赞赏,尽管这篇论文与陶瓷研究课题已经相距甚远。中央工艺美术学院毕业后,我又去北京大学学人类学,将艺术和人类学结合,最后与一些志同道合的学者们一起在国内开创了艺术人类学这门学科。如果没有施于人老师的支持和鼓励,我可能就永远不会有今天,我不会有更多的想象,不会站在一个学科望到另一个学科的研究,我也就不会成为一个研究人类学的社会学者,更不可能获得我今天的研究成果。

我非常感谢施于人老师,他是一个思想开放的人,一个非常善良的人。施老师他身体很好、人也很乐观、吃得比较素,我当时想他一定会是一个长寿之人。我永远也不会想到施老师他会走得那么早,1996年他会遭遇到车祸,真是天妒英才!回忆起施老师,让我想起了师母,每次去他们家,师母都会做很多好吃的给我吃,还不断给我夹菜,对老师的缅怀是我一辈子温暖的回忆。

我与朱乐耕的苦乐年华

我于1988年在中央工艺美院脱产学习一年准备考研,非常幸运,1989年我如愿考上了陶瓷学院施老师的研究生。进入陶瓷学院,可以说是开启了我的一段幸福时光。我既是施老师的研究生,老公朱乐耕又是陶瓷学院的老师,朱老师分了一个工作室,我和他同在一个工作室,每天一起创作一起回家。

那时候我不会骑自行车,朱乐耕每次到哪去,我都坐在他的自行车后座上。每天上班下班同上同下,可以说形影不离。有次师母很严肃地找到我说:“你俩不要一天到晚黏在一起,一天到晚在一起太难看。”其实那时我和朱乐耕都结婚了,并且有了孩子,我们也没有在公众场合有什么不雅行为,我只是坐在他的自行车后座而已。师母出于关心爱护,却要对我认真地好言相劝,让我有点啼笑皆非。尽管已经改革开放,可见当时思想还是很保守。

陶大硕士毕业展作品留影

我和朱乐耕老师在陶大学习和工作的几年,我们的人生过得最为艰苦,但又最为充实,我们的事业都是刚刚起步。我们起早贪黑,一起学习、共同创作,为各自的理想与事业挥洒汗水。

那时候我们没有钱,我们在里村租了个民房当工作室,每天从早到晚都在一起,一身泥一身汗地做自己喜欢的陶艺作品。我和朱乐耕还是比较有开放意识,很早就开始自己动手摸泥巴,自己上釉、画画,自己烧窑。那时候景德镇陶瓷学院的大多数人还习惯于在瓷上画画,或者在图纸上设计,让工厂生产制作,没有几个人像我和朱乐耕一样,和泥巴打交道,与火打交道。我们玩泥巴玩得昏天黑地,总是脏兮兮的,隔壁的作坊主就说我们:“你们俩一个是大学教授,一个是研究生,怎么也像我们一样摸泥巴,我们是没文化没办法,你们何苦一天到晚也搞泥巴?”

我们就是乐此不彼地喜欢陶艺,觉得很有意思,一般都是早上出去,晚上回家,一天到晚身上都是泥巴的。中午没地方吃饭,就到附近摊子上随便吃一碗炒粉。夏天中午不敢睡午觉,因为夏天做雕塑,泥巴干燥得快,所以必须趁泥巴湿润的时候抓紧时间做。那时候我的手,伸出来都不像女人的手,显得非常粗糙。

晚上我们一直做到很晚,一身的泥巴回不了家,就先到附近的河里游泳,洗完一身的泥,两个人再披星戴月回家。那时候感觉很艰苦,现在想起来却很浪漫。

朱乐耕那时候对雕塑感兴趣,对各种各样的陶瓷肌理感兴趣。朱乐耕最初也是在陶瓷上画画的,但是因为去过一趟日本以后,看到日本人做陶艺,从泥巴开始做,他觉得很有意义,认为只有火和土才是陶瓷最本质的语言。所以,他开始在陶艺方面进行探索,开始做各种各样的雕塑,各种各样的自己拉坯的器皿,然后上各种各样的颜色釉。我觉得在景德镇的艺术家里面,朱乐耕是对颜色釉探索比较早的艺术家,他那时候就做各种各样的雕塑,用颜色釉画各种各样的陶瓷釉下瓷板画。现在景德镇满街都是用颜色釉画画,但上世纪80年代末90年代初,基本上没什么人用颜色釉画画,那时还是属于新生事物。

朱乐耕这种研究感染了我,我也开始做雕塑,用青花和斗彩装饰,这种手法现在看起来很普遍,但那时候的确令人耳目一新,他们都说我的作品非常“辣眼”,后来我做了一大批这样的作品。虽然我在陶艺上是个新手,但是手法比较独特,有很多作品评到了国家级一等奖奖项,还有不少评到省市一等奖项。正是当时我对陶艺以及雕塑的狂热,我将我的毕业作品全部做成系列雕塑,毕业答辩时才会引起个别老师对我的质疑。

朱乐耕和方李莉在朱乐耕老师工作室合影

1991年方李莉(左)硕士毕业时与朱乐耕(中)合影

我在陶大短暂的教学生涯

除了我在陶院跟随施老师当了三年的学生,我在陶瓷学院还当了两年的老师。那时候年纪大的老师一个人一个办公室,年纪轻的两人一个工作室,我和朱乐耕两人是夫妻,正好可以同为一个工作室。

我在陶大当老师的时间虽然短暂,但是留下的都是非常美好的回忆。我的第一份教学工作就是带着毕业班的同学们“西北行”。我记得这些学生当中有宁钢的夫人张朝晖,有吕品昌的夫人李敏,还有陈光辉等,还有好多学生多年不见,已经不记得名字。

上世纪90年代初,尽管是改革开放时期,人们的思想还是非常保守的,但是艺术学院的人很开放,穿衣打扮比其他的人时尚很多。当时我们从西北往西南方向走,也就是从西安到西宁、到成都,再到重庆。

我们到西安时,我首先是带学生参观博物馆,我是喜欢思考问题和做理论研究的人,所以喜欢看博物馆,而那帮学生都是画画的,他们对博物馆不感兴趣,在西安有时候抓都抓不住他们。到了西宁,我们除了去博物馆,还去了青海湖,那是学生们最喜欢的。我们那时没有那么多钱,包不起车,那时候不开放,也没有旅行社,我们也不能跟团旅游——也就是说我们面临花钱也去不了的窘境。

我们正好住在一家回民的酒店,因为大家穿得很时尚,那个老板以为我们是文工团的人。我们跟他交流以后,老板知道我们是学生,而且看到我这个带队的老师也是那么样的年轻,就对我们产生了恻隐之心,不仅免费给我们吃饭。还免费派车送我们去青海湖,在那可以住一晚。青海湖很冷,老板还给每人准备了一件军大衣御寒。青海湖是藏区,藏区有个叫江西沟的地方,江西沟的村长非常热情接待了我们。我们还与当地的村民举办了篝火晚会,那天晚上我们载歌载舞,和当地的藏民尽情狂欢。

第二天,我们在青海湖边游玩。我头一次骑上了马背,不曾想班上的捣蛋鬼陈光辉抽了一鞭马,那匹马立马狂奔起来,结果我从马上结结实实地摔了下来。幸好地面是松软的草地,我也没什么大碍,但当时的确吓得不轻。临行之前,吕品昌托我照顾李敏,宁钢让我照顾张朝晖,她俩一直跟我在一起,帮我张罗班上的事务。所以,其实是她们俩在照顾我,而不是我在照顾她们。

我的第二个教学任务是教设计班同学的写生,就是带着学生们去植物园画各种各样的花卉写生,写生完后回来把它们变成图案,我的任务就是教会他们如何花卉写生。我们去的是南京植物园,冯美庭老师带一个班,我带一个班。正常情况上写生课,同学们拿铅笔去画,因为用铅笔画便于来回修改,但我却让学生以“背水一战”的方式去写生,我要求学生直接用毛笔或钢笔去画,不准用铅笔,也不准涂改,而且要求学生们在写生时就要考虑构图,交上来的是一幅完整的白描画,而不是需要修改的半成品。首先,学生这样写生时会聚精会神,不会开小差,因为这时候的每一笔都会影响整个画面;其次,这就要求画的时候就要有所取舍,画的时候就要有构图,画完后就是一个完整的绘画,是经过提炼的画面。因为有所提炼,就会经营位置,就会有所思考,打完腹稿以后,学生再动笔,一气呵成。这样经过一段时间训练,学生们画出来的东西都会精准完美,拿回来都是非常完整的白描,他们进步非常之快。

我记得那次画画,我自己也跟着学生画,对我自己和学生绘画技巧都有所提高。后来我把这种画画的方式,变成做人和做学问的方式。因为做学问,你必须学会思考,要全力以赴,而且要“死而后生”,不要给自己留下后路,不要想着我可以修改。这种方式既是画画,其实也是一种哲学观,也是一种做学问的方法、观察事物和研究事物的方法。

方李莉(中)带学生西北行考察,于青海湖合影

陶瓷学院培养造就了我

陶院任教两年以后,我就去中央工艺美院考博士去了。我这个人从小喜欢画画和也喜欢做陶瓷,但是骨子里还是更喜欢写作、更喜欢思考问题,更向往做学术理论方面的研究。

其实能考上博士,我还是要感谢母校——景德镇陶瓷学院。因为陶院那时对外语要求非常高,我们考进陶瓷学院以后,还要派到其他专业院校学一年外语。当时我考进陶院研究生,考的时候是日语。后来,我被派到大连外国语学院进修学习,当时那个学习班是出国的强化班。通过这个班的系统学习,我的外语成绩提高很快。

我的成绩在大连外国语学院也非常好,全年级一百多人当中,我的日语当时考了第三名。通过大连外国语学院的训练,我考博士的外语成绩非常好,高达89分。我是搞艺术创作的,而我考的专业是美术史论,其实是非常有挑战性的。中央美院本身有两位在职的老师也在考这个专业,其中的一位还是史论系的老师,加上还有全国各地的其他人考。不像现在有那么多老师招博士生,中央美院只有田自秉、王家树、奚静之三位老师招博士生,而且他们还是隔年招的,王老师招田老师就不招,田老师招王老师就不招,可见当时的竞争是非常激烈的。

尽管考试竞争异常激烈,我当时还是以总分第一名考进了中央工艺美院。那时候中央工艺美院外语分数线只要45分,而我考了最高分89分。而且因为我喜欢写作,也喜欢思考,所以,我的理论专业成绩也是远超其他学生。当时中央美院院长杨永善老师都有点不相信,全国那么多名校的学生考,怎么会是不起眼的景德镇陶瓷学院的考上了呢?他说他很了解陶瓷学院,那样的偏远城市的一所大学,教学条件有限,培养不出这样出色的人才。他于是亲自查卷,并且召集评委重审考卷,最终大家再次确定成绩无疑,我还是顺利进入中央工艺美院读博,没有给母校陶瓷学院丢脸。我在中央工艺美术学院的毕业论文也拿到了优秀,并评上了平山郁夫奖,并由清华大学出版社出版。

我在陶瓷学院虽然只有短短五年,但是母校为我一生做学问,打下了非常坚实基础。而我的所有一切,都来自母校、来自母校的老师。我除了恩师施于人,我当时还曾受教于冯美庭老师、龚农水老师等,其实我本来最早考的是余进宝老师的研究生,他也是非常好的老师,但是我还没来得及到他门下,他就已经调到潮州去了。正是这些老师们的言传身教与潜移默化,成就了我事业上所取得的一切,母校的滋养将伴随着我的一生。

(责任编辑:刘欢 审稿:刘小清 刘欢)