编者按:薪火相传,再启华章,为庆祝景德镇陶瓷大学办学115周年,学校校园网设立“陶大115周年”专栏,陆续推出校史回忆文章,带领师生重温一代代陶大人踔厉奋发的峥嵘岁月。

当我们翻开各自的简历,找到今生永远相同的那一栏:2006年9月—2010年7月,就读于景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院。四年的大学生涯:老校区、逸夫楼、红楼、工程中心、西区宿舍、田径场、新校区、149台阶、图书馆、二食堂、主教楼、阶梯教室;新生军训、社团活动、四六级、迎新杯、校运会、毕业晚会……就像那一栏共同的简历一样,我们拥有太多共同的记忆。

时间的脚步总是太匆匆。2010年夏天我们毕业时,相约十年后再见,而今不经意间,十年之期已至。十年寒来暑往、十年春华秋实、十年拼搏奋进、十年岁月如歌,时间是个很神奇的东西,它不能留住青春,却能让青春的印记更加深刻。近日,受邀为母校建校110周年征文活动投稿,思绪顿时拉回到与陶院相关记忆的起点,一幕幕重现眼前,受篇幅所限,只得挑重点成文。

与陶瓷的缘分,也许早已注定

我祖籍是江西萍乡,当还是孩提的时候,父母因工作调动来到景德镇,我也跟随着父母来到景德镇生活和求学。母亲起初是在景德镇万能达瓷厂上班,景德镇的大街小巷也都是陶瓷作坊和手工艺人,耳濡目染之下,从小我就知道这个小城也被称为“瓷都”。

在亲朋邻里眼中一路成绩还算优异的自己,2006年高考后原本以为要去外地念大学,百转曲折后最终录取了景德镇陶瓷学院。作为半个景德镇本地人,也毅然而然选择了学校的王牌专业无机非金属材料(当地人称“硅酸盐”)。

站在今天再看当初大学的选择,似乎人生每一个十字路口,都有一双无形的双手在指引着前行。从小生活在陶瓷的环境里、读大学选择陶瓷专业、毕业后来到佛山进入陶瓷行业……这是一种冥冥之中注定的缘分。很庆幸,自己现在所从事的,是唯一与祖国同名的行业,陶瓷本身就是中国人的骄傲。如果说每个人都是带着使命来到这个世界,我想我们这一辈陶院人的使命,就是接过第一代、第二代陶院人手中的接力棒,打造出真正的世界陶瓷品牌,让中国陶瓷回归世界的中心。

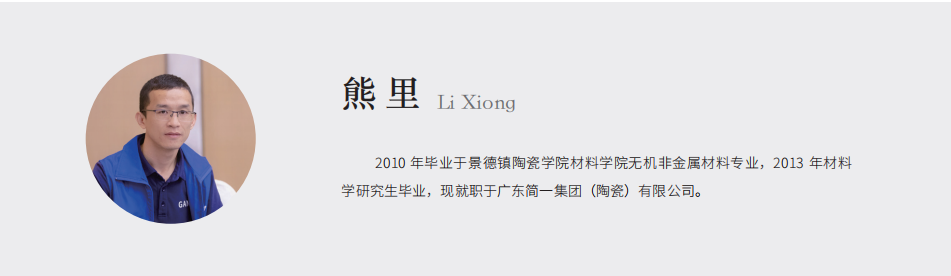

记者团采访周健儿校长

记者团合影

大学四年,朝气蓬勃的社团文化

很多高校都有其丰富多彩的校园文化,其中大学生社团文化是高校中不可缺少的部分。很庆幸,我们陶院培育出了一大批优秀社团,有学术型(如陶瓷协会)、文艺型(如大学生艺术团)、体育健身型(如跆拳道协会)、社会实践型(风火轮自行车协会)、青年志愿者组织(如爱心社)等,其中不乏多个“江西省高校十佳社团”。

回首大学四年时光,除了自己所在班级的朝夕相处之外,母校朝气蓬勃的社团文化极大丰富了课余生活,毫不夸张地说是我们真正的大学第二课堂。社团生活中掌握的技能和积累的阅历,对日后工作也形成了很大帮助。

第一个要说的是校报记者团。这是一个门槛要求非常高的组织,连续多年被评为“十佳校园媒体”,没有一定的文字或摄影功底很难进入,我记得那年报名参加记者团的新生大概有800人,历经笔试、面试、实习,最后成为正式记者的只有30余人。我有幸在校报记者团这个充满了温馨与爱的组织里度过3年时光,从一名并不出众的实习记者最后成长为一名还算勉强合格的团长,至今硬盘里还保存着那一篇篇略显稚嫩的新闻稿件。因为记者团,有机会现场体验各类校园大型活动、与优秀师生面对面访谈、参与名额极为有限的社会实践,日积月累下来,自己的文字功底和事件敏感度都显著提升,这也成为工作后的职场必备技能。更加庆幸的是,因为担任记者团团长的缘故,我于2007年暑期跟随时任校庆办的罗一鸣老师首次来到佛山,采访了卢勤、鲍杰军、谢岳荣、黄建起等校友,那次采访经历坚定了我毕业后来佛山进入陶瓷行业发展的信心。

第二个想聊一聊的是风火轮自行车协会。如果是记者团是“文”,车协更偏“武”;记者团让思想徜徉于文字的海洋中,车协则让身体在祖国的大好山河中酣畅淋漓。从南京骑行至上海、从武汉骑行至北京、绕海南岛骑行……从来都没想过,自己居然能一口气连续骑行几百公里;从来也没想过,有朝一日自己也有机会和勇气,用单车的车轮去丈量祖国的宽度。那烈日炎炎下连续上坡的无助感,午餐时冰冻可乐一饮而尽的畅快感,酒店躺下来时双腿酸痛的麻木感,或许今后都不会再有这样的“穷游”体验,但已经深藏在脑海的记忆最深处。“风一样的速度、火一样的热情,车轮伴随我们一路前行”,正是车协那几次刻骨铭心的骑行体验,让我深知个人潜力的无限,也让我们日后在遇到任何困难时都能泰然处之,感谢曾经一同陪伴骑行的那些车协队友们。

风火轮自行车协会

研究生三年,跟随导师在专业领域探索

大学四年时光,在充实的社团活动和班级生活中一晃而过。或许是出于对专业领域的意犹未尽,又或许是对于陶院那块土地的热爱,大学毕业并在佛山实习了2个月之后,2010年9月我决定回到陶院继续读研深造。

曾经失去过的东西,日后就越发想去弥补。大学期间在专业领域投入不足,因此读研的大部分时间都泡在实验室里,以期有所成绩,老校区国家工程中心F630实验室、宿舍楼、食堂、足球场,这是读研期间进出最为频繁的几个地点。很清楚地记得,我的研究生课题是关于煤矸石废料的利用,因为是探索性实验,实验室的球磨、压条、烘箱、电炉、膨胀系数测试、XRD测试等各个环节不知来来回回多少次,那段日子终于体验到自己是一名工科生,那种感觉也是本科阶段所不曾享受和经历的。

研究生时期课题组外出团建

研究生时期熊里(左)与顾幸勇导师(右)合影

付出总有回报,2013年6月硕士答辩,我的论文《煤矸石-黑滑石-铝矾土制备低膨胀高红外瓷质卫生陶瓷的初步研究》获评优秀。同年,以我硕士毕业论文研究成果申报的专利项目《一种用废料煤矸石制备的低膨胀高红外功能瓷质建筑卫生陶瓷及其制备方法》获评国家发明专利,对于现已经转型做营销的我而言,这也许是一辈子在学术领域的至高荣誉。

说到这里,不得不提研究生阶段的导师顾幸勇教授。顾导从求学到工作一直在陶瓷学院,曾任材料学院院长,是出了名的“好人”,无论校内校外口碑都极好。顾导他那孜孜不倦的钻研精神和如水般谦让的性格,广受历届学生的尊重和喜爱,佛山众多品牌陶企老板都曾是顾导学生,真可谓是桃李满天下。跟随顾导攻读硕士学位的那三年,是学习知识的三年,同样也是学习做人的三年。顾导时刻用行动在告诉学生,做科研就要耐得住寂寞、经得起诱惑,贵为导师也要尊重每一位学生。

毕业后,毫不犹豫选择佛山

2013年7月硕士答辩后,买了一张硬座火车票,毫不犹豫选择了来到佛山。第一份工作是在釉料公司做技术研发,第二份工作即是现在的简一公司,一转已经7年有余。正如前文所说,2007年夏天那次对杰出校友们的采访,坚定了毕业后扎根佛山的信念。是巧合与陶瓷结缘、是选择学习陶瓷、是信念从事陶瓷,毫无夸张地说,如果没有陶院母校的栽培和历练,我今天的生活一定是另一番模样,所有的剧本都要被重新改写。

祝福母校110周年华诞

土与火构筑,成为陶瓷,获取水的坚强、渗出水的亮色。从中国陶业学堂到江西陶瓷学校,从景德镇陶瓷学院到现在的景德镇陶瓷大学,无论校名如何更改,母校的称谓始终都在。

值母校即将迎来110周年华诞之际,深深地、深深地感恩和祝福母校,感谢母校每一位老师的悉心栽培,感谢母校每一位同窗曾经的相伴!

我和陶院的故事,走过了第一个十年,才刚刚开始。

(责任编辑:刘欢 审稿:兰茜 刘欢)