本网讯(材料科学与工程学院 陈伊婧)近日,我校材料科学与工程学院田传进教师团队在化学领域国际顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》(《德国应用化学》,中科院一区Top期刊,影响因子16.5)上发表题为《Sparingly Solvating Electrolyte with Hofmeister Selectivity for Practical Long-Lived Li–Se Batteries》的学术论文。景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院2022级硕士研究生张捷和2023级硕士研究生武铭雨为论文共同第一作者,景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院副教授田传进、西安交通大学教授薛伟江为论文通讯作者。这是我校首次以第一单位在《Angewandte Chemie International Edition》发表高水平研究成果。

锂-硫族电池以阴离子氧化还原反应为核心,因其极高的理论能量密度,被视为下一代储能体系的重要方向。相较于硫,硒具有更高的电导率(半导体)和更高的体积能量密度,使锂硒电池在体积能量密度方面具有独特优势。然而,在传统有机电解液中多硒化锂的溶解依然会引发严重的“穿梭效应(shuttling effect)”,导致活性物质流失、界面副反应剧烈、循环性能衰减严重。目前主流的缓解策略(如正极包覆、隔膜改性或高浓度电解液)在高载硒量、贫电解液等实际工况下仍难以兼顾离子传导与负极界面稳定。

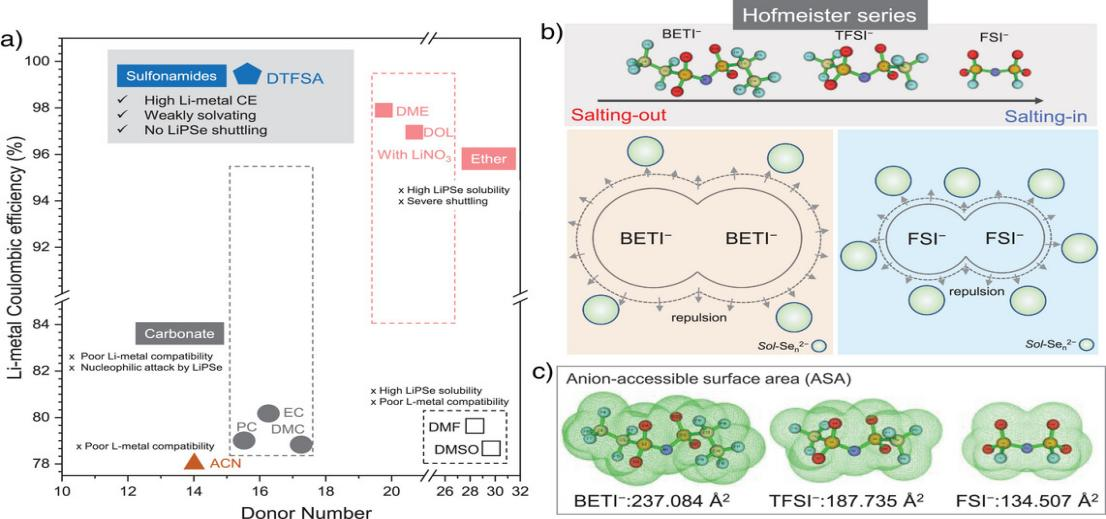

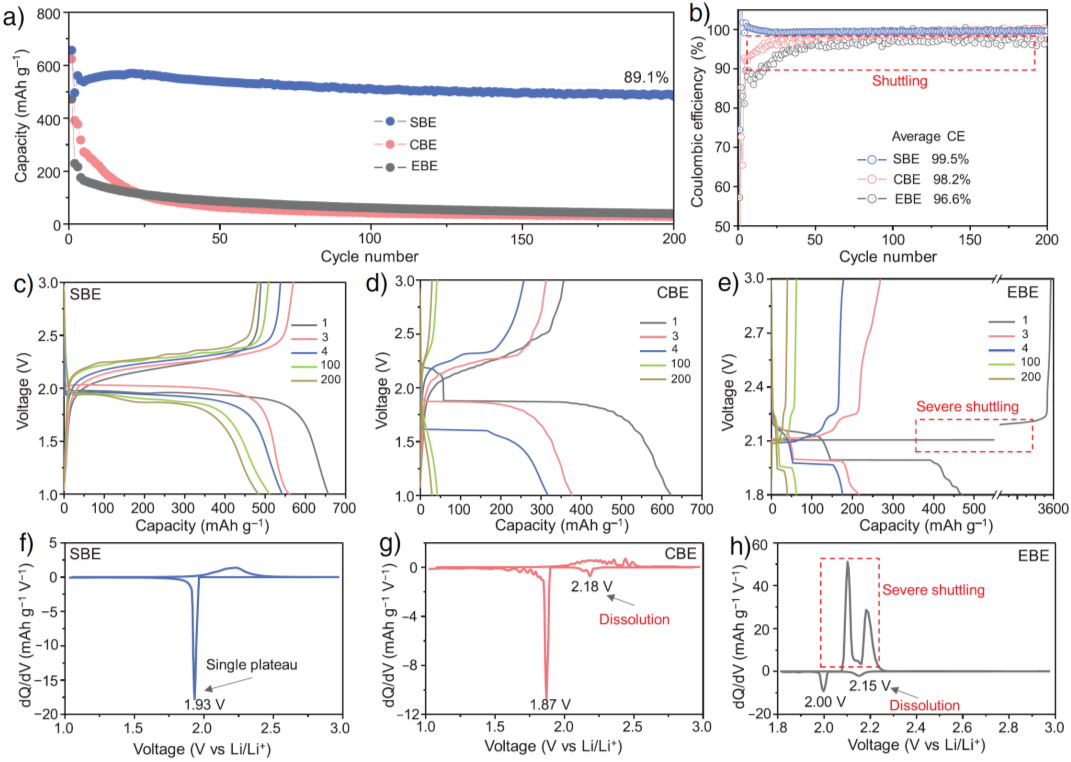

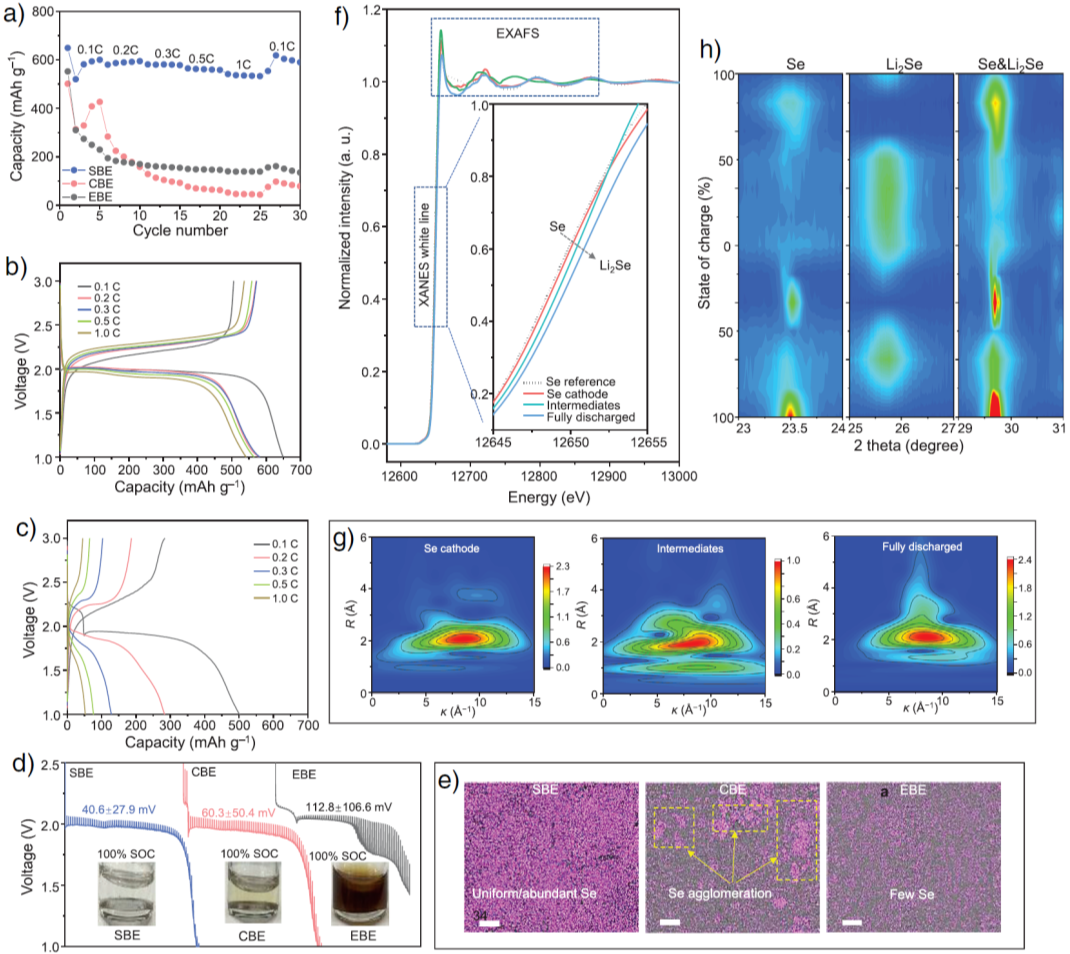

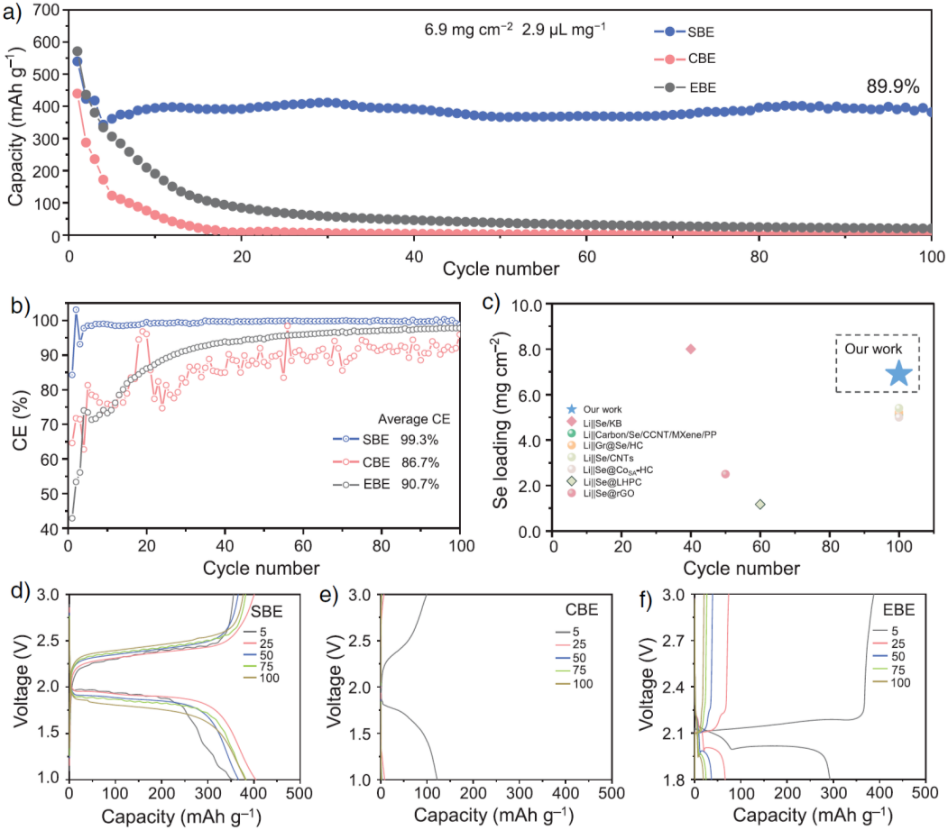

该研究提出了一种基于磺酰胺溶剂(DTFSA)与大体积阴离子LiBETI组成的弱溶剂化电解液体系(SBE),并首次在非水体系中发现“霍夫曼序列”,并用以指导电解液设计。研究表明,随着阴离子体积增大(LiFSI < LiTFSI < LiBETI),其对极性溶质的作用由亲水性逐渐转为疏水性,对LiPSe的溶解度线性降低。该效应源于大体积阴离子带来的较低表面电荷密度和更强的静电排斥作用,显著削弱了LiPSe的溶剂化倾向。最终构建的LiBETI/DTFSA稀溶液体系展现出极低的Li2Se6溶解度、高至99.5%的平均库伦效率和优异的对锂金属的界面和循环稳定性。该研究突破了传统“高浓度或局部高浓度才能抑制硒化物溶解”的限制,首次将“霍夫曼选择性”原理应用于非水电解液体系,提出通过阴离子体积与极性调控即可在稀溶液中实现对多硒化物溶解度的精确调控。霍夫曼序列的引入为非水体系的“离子特异效应”提供了新的理解框架,为未来设计长寿命、高能量密度的锂–硒/硫电池及其他阴离子氧化还原体系开拓了新的路径。

图1.电解液设计原理:BETI-体积大、供电子能力弱,依据霍夫曼序列有效抑制多硒化物溶解。

图2. Li||Se电池循环与CE性能:SBE体系平均库伦效率达99.5%,远优于碳酸酯与醚系电解液。

图3. EXAFS与XANES揭示Se↔Li2Se的准固态转化机制。

图4.高载硒与贫电解液条件下循环性能:100圈后容量保持率达89.9%,展现卓越实用潜力。

《Angewandte Chemie International Edition》是德国化学学会(GDCh)旗下的旗舰期刊,自1888年创刊以来,始终致力于发表化学领域内最具原创性和重要性的研究成果,该期刊凭借其卓越的学术声誉和广泛的国际影响力,被公认为该领域的标杆。

(责任编辑:刘欢 审稿:兰茜 刘欢)

上一篇:景德镇陶瓷大学第四十九届运动会隆重开幕

下一篇:学校召开学科建设工作推进会