本报记者 惠梦

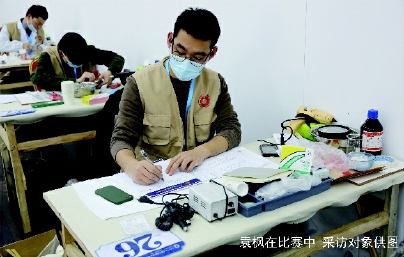

“平常需要一周左右完成的修复任务,在赛场上要在7个小时内完成,难度不小。”在日前举行的全国文物修复职业技能竞赛瓷器文物修复组的比赛中,来自景德镇陶瓷大学的青年教师袁枫,不仅完成了这个“不可能”的任务,还获得了该组别的一等奖。

某种程度来说,袁枫是一名带着“科技味儿”的文物修复师。除了过硬的修复技艺、比赛前的精心准备、比赛中的运筹帷幄以外,高校教学研究中对修复新材料、新技术的熟练掌握应用,令他如虎添翼。

比赛当天,选手们通过抽签得到修复任务,袁枫抽到的任务是修复一个宋代白釉行炉。根据比赛要求,选手不仅要在规定时间内完成实物修复,还要提交一份图文并茂的修复报告。

编写修复报告,考验的是修复师对器物制作工艺、病害分析、修复工艺、报告编写规范等的熟悉程度。赛场上,袁枫没有按照传统的先完成方案再进行修复的做法,而是先着手器物修复,再利用等待材料干固的时间编写报告,为他节约了不少时间。

修复工作的第一步是制模。袁枫手中的器物残破面积较大,传统的慢干型修复材料干固时间较长,袁枫从随身带来的众多材料中挑出一款快干型材料使用。“这款材料干固非常快,操作难度大,平常我们也很少选用。”袁枫解释说,对市面上各种修复材料的各种性能指标进行研究分析是他的研究工作之一,因此自己对材料的选用非常有信心。

接下来进入打磨阶段。“打磨在修复中非常耗费时间,需要把填补上去的环氧树脂打磨得和原器物尽量接近,衔接过渡平滑,不能有凹凸或孔洞。”袁枫说,平时他就经常考虑如何提高这一步操作的工作效率,尝试过多种不同打磨工具和搭配。这一次将研究积累应用在赛场上,再一次帮助他节约了不少时间。

进入最后的上色和仿釉阶段,距离比赛结束还有接近1.5小时,袁枫在进度上已经遥遥领先其他选手,他凭借出色的调色功力和先进上色装备的加持,在规定时间内完成了一份打磨平整、器型规整、修复颜色与原色十分接近的修复成品,获得了评委的好评。

成功总是留给早早做好准备的人。袁枫本科读的是美术专业,陶瓷修复作为其中一门课程,令年少的袁枫萌发出对文物修复的浓厚兴趣。研究生阶段,他毅然报考了考古学,参与了众多考古项目,进一步加深了对技术的尊崇和对行业发展的信心。毕业后,袁枫留在了景德镇陶瓷大学从事教学研究工作,学校正在国家大力支持下筹建陶瓷保护修复中心,让袁枫觉得大有可为。

“这些年国家对文化事业投入明显增多,陶瓷修复领域学习研究的硬件保障条件大幅提高。”袁枫说,景德镇陶瓷大学立足优势,逐步加强专业能力建设,深度关注陶瓷修复材料、3D扫描打印等高科技修复技术等前沿问题及相关修复理念研究。

袁枫介绍说,在国家自然科学基金支持下,他们近期成功开发一款无机修复材料,不仅在硬度、耐久度等方面明显优于行业普遍使用的传统有机材料,也更加绿色环保,能够更好地保护文物和修复人员。

“近年来文物收藏热度不减,修复人才缺口很大。”袁枫说,景德镇陶瓷大学培养出的毕业生,不仅可以去传统的文博系统、院校工作,还可以去修复公司、拍卖行从事商业修复,甚至自己创业开设修复工作室。

“希望他们把学校学到的先进的修复理念和技术应用到日后的工作,人人挣当‘大国工匠’,让瓷器修复这一传统技艺在新时代散发出新的光彩。”袁枫说。

原文链接:http://www.cfen.com.cn/dzb/dzb/page_7/202111/t20211118_3767075.html

上一篇:【大江网】景德镇陶瓷大学召开党委扩大会暨党委理论中心组学习会 传达学习党的十九届六中全会精神

下一篇:【景德镇在线】陶瓷大学材料科学与工程学院成立三个研究所