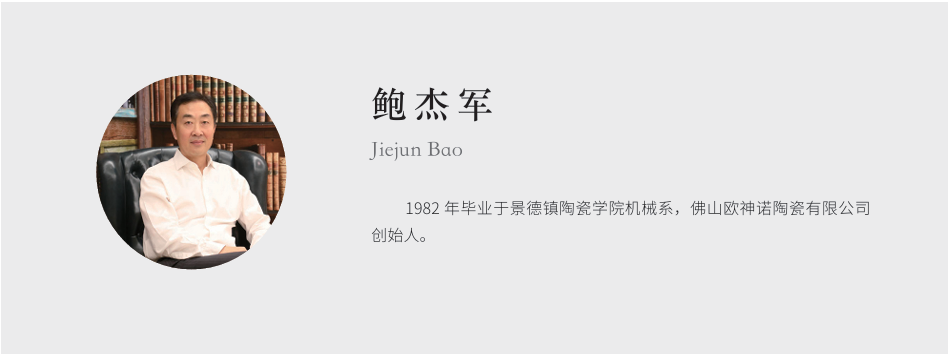

编者按:薪火相传,再启华章,为庆祝景德镇陶瓷大学办学115周年,学校校园网设立“陶大115周年”专栏,陆续推出校史回忆文章,带领师生重温一代代陶大人踔厉奋发的峥嵘岁月。

不记得是谁说过的话,我们渺小而平凡,但总有一些喜欢和不平凡的渴求,就让我们在平凡的一生中,细细打磨我们喜欢做的事,一点一点积存天分,挨过了打磨过程中的刀削、砂磨、塑形,随着岁月的流转,这件事终将会滋养我们的心灵,亦会让平凡的生命从此流光溢彩!

要么读书要么打排球

我是1978年进的陶瓷学院,恢复高考的第二年,刚好是10月份。进学校几天时间,就刚好是母校本科建制20周年校庆,那场景让我印象深刻,既是一场校史教育课,又似乎是一场盛大的迎新会。对于还是16岁的我,像是一场成人礼,仪式感很强,开启了我人生的崭新阶段。

鲍杰军和同班同学武桢在校门口

那时上大学非常特殊,我班上年龄大的比我大一倍,32岁。我还是个懵懂无知的小男孩,而他们很多人或已经为人父母,或是带薪上学的干部大学生。所以进入陶大,这些大哥哥大姐姐们当班干部,我成天除了学习就是打球。在学习方面,我们的基础课知识学得比他们好,而他们因为年龄大经验丰富,专业课比我们强。

那时候的业余生活,我能做的就是打排球,我排球打得很好,进入了校排球队,这种看似无用的竞技比赛,对我的成长阶段其实很重要,从竞技体育当中,我不仅强健了自己的身体,更重要的我意识到团队合作很重要。

我们班打排球成为全校最强队,别的班级组成一个排球队都很困难,而我们班出两个排球队,在全校参加比赛的话,我们可以争夺冠亚军,这让我们班的凝聚力和荣誉感爆棚。班级活动非常活跃,学习劲头也非常足,当时的大环境就是一个崇尚知识的年代。

我初进学校的时候身高才1.68米,到大三的时候,我长到了1.78米的大高个,一年长了十公分。在陶大其实是很艰苦的,那时候正是长身体的时候,家里寄的生活费刚刚够,很难得见荤腥没肉吃,一个星期吃两次肉。那时候第四节课,铃声一响我就如离弦之箭,冲到食堂排队买饭吃,不排队伍前面吃肉的希望就没有了。印象深刻的是萝卜烧肉,那香味现在还能感受到。据说,萝卜烧肉的热量(以100克可食部分计)是409大卡(也就是1711焦耳),单位热量较高。我怀疑,我那时候拼命蹿个子,不知道是不是萝卜烧肉立下的汗马功劳。

那时候我非常单纯,只知道读书,没有目标,只会埋头学习。年龄大的同学成双成对谈恋爱,我太小不懂事,也没有对象可谈,女同学比我年龄大。

临近毕业的时候,我毕业答辩得了优,学校有意让我留校,我自己那时候什么也不知道,我爷爷还在张罗着帮我找工作。同班同学老肖,也就是肖任贤(后来陶瓷学院的党委书记),年龄比我大一轮,他是班长。有一次他找我聊天,说“学校想让你留校,你同不同意?”然后我说:“我要问一下我爸爸。” 我爸说:“当大学老师当然好,留校!”于是我就留下来了。当年我们班留了三个,班长老肖,武桢,还有我,我们三个人都是178cm以上的,一色的清秀帅气,看上去“气势”很雄壮。

大学四年,一晃就过去了。心智还没有打开,过得非常纯粹和快乐,要么是读书,要么就是打排球。

创建陶瓷学院机械系实验中心

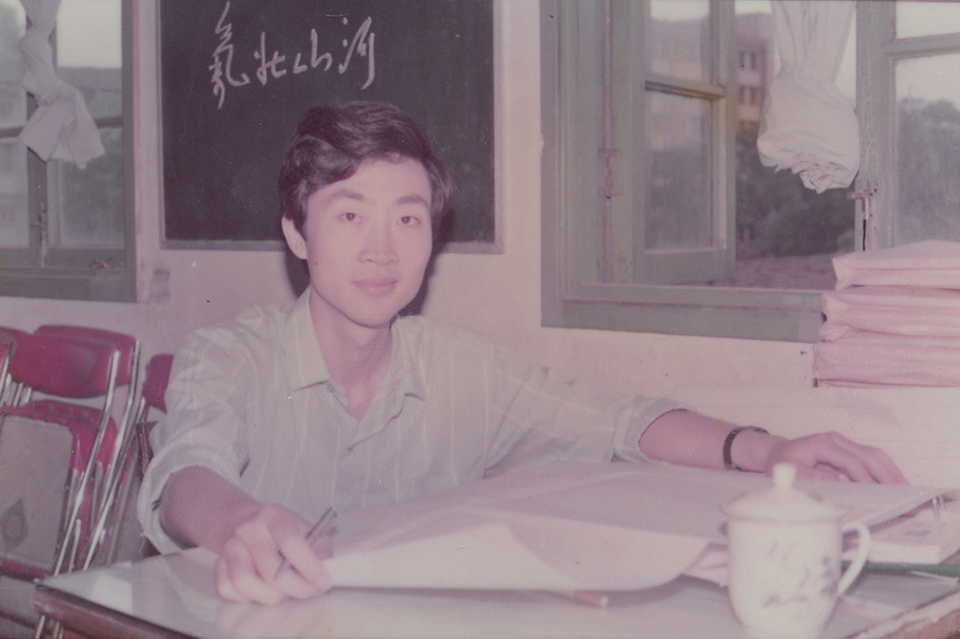

青年鲍杰军

爱因斯坦说过:“提出一个问题往往比解决一个问题重要,因为解决问题也许仅仅是教学和实验上的技能问题,而提出问题,却需要创造性和想象力”。从学生时代起,我做任何事情都养成思考的习惯,找到改进的地方,然后让事物按照我预期的方向发展。

工程系青年教师合影(1984)。左起:后排:鲍杰军、武桢 、徐平、任之伟、曹雪安、陈章华、郑乃章、马光华、顾幸勇、舒建凤。前排:沈惠娟、 陈肖怡、胡明玉、游小棠。

在陶大,我上学四年,留校工作做老师十年。大学毕业我学到了陶瓷机械基本知识,留校十年,打下的基础很扎实。十年教师经历,表达能力和组织能力都得到大幅提升,教师不但要会讲课,还要会控制课堂,怎么开始,怎么结束,这需要逻辑能力,还有思辨能力,和整堂课的组织教学能力,是一个人综合能力的体现。

不仅是课堂上要思考如何教好学,我觉得我做任何事情,我都学会去思考,找到改进它的方法。我印象最深的一件事,就是建立陶瓷学院机械系实验中心。这是一个非常好的案例,对我的启发非常大,做科学实验想要达到目的,精简流程,合作共赢会效率更高,效果更好。

鲍杰军在陶瓷学院实验室

当时我在陶瓷学院陶瓷机械教研室担任实验室主任,最初在学校实验室做实验的过程中,感觉非常吃力。力学实验室是一个人,机械实验室也是一个人,计算机实验室多一点。做实验时一个人根本忙不过来,不做实验的时候又没事干。我就给机械系主任付老师提了一个建议:能不能综合起来,在机械系成立实验中心。每门课做实验,大家可以一起做,一来每个实验员能学到更多东西,二来工作量也比较均衡。付老师觉得很好,让我写一个方案提交上去,然后我在机械系全体教师会议上给大家讲讲。这个提案,得到了全系所有任课老师的一致赞同,其实我遇到的困惑和难题,也正是大家所遇到的问题。这个提案通过后,机械系有了自己的实验中心,大家在一起互相探讨、互相学习,几个人一起做实验,效果非常好,教学效果也非常容易出来。

以前做实验的时候经常一个人在做,有了实验中心以后,有几个人帮忙,效率非常高,大家互随声相交流也学到了很多东西。后来系里叫我担任实验中心的主任,可以多管几个人了,我就带着他们学习做各种实验。然后以系里的名义,我们还搞了个电器维修部,为其他系的实验室维修设备。我们还去深圳买了当时最流行的听Walkman,买了60多个,赚了600多元,我们给系里每个老师发了10元奖金。那时候工资才几十元一个月,给大家发了奖金,大家都皆大欢喜。我想我后来怎么做企业,启蒙可能是从陶院那个时候开始的。

创建陶瓷学院机械研究室

大约是1986年,那时候我在陶大任教几年了,我非常喜欢搞科研,希望能找到一个指导老师,组成一个课题小组,然后大家一起做研究做设计。那时候我找了我的毕业设计导师柯老师,希望他带我们一起成立一个科研小组。但是当时陶瓷学院的导师都喜欢单干,自己做研究,埋头写论文,在核心刊物发表文章,这是他们当时喜欢的状态,所以我的建议第一次碰壁。

不久,林云万老师从英国进修回来,他的专业就是陶瓷机械,而且他是主管教学的副院长。当时他上课的时候,我就当他的助教。林院长当时正在研究做连续式磁选机,就是能将陶瓷原料中的铁质选出来的机器,当时他正在研究做磁选机的样机。

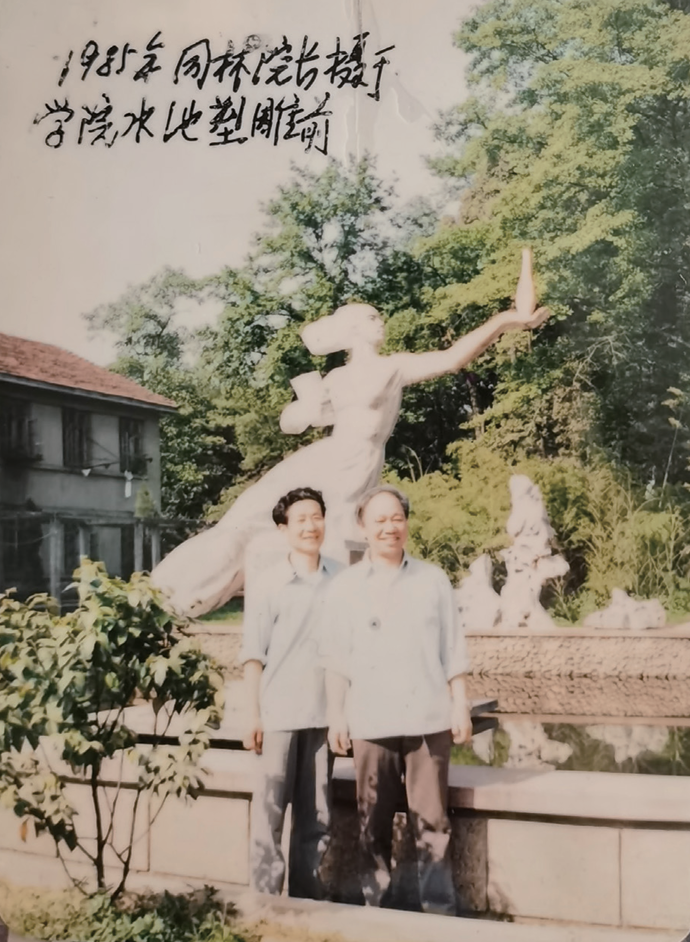

1985 年林云万老师(右)和张忠铭老师(左)

当时林云万老师是副院长,有行政权力但是没有助手,我又在教研室,同时又在实验中心。于是我再次主动找林院长,我说:林老师能不能这样,我们成立一个陶瓷机械研究室,你只要出主意出设计,然后我们来动手帮着实现。林老师觉得这个建议非常好,我们就组建了一个陶瓷机械研究室,包括另外的同事万鹏也参加了,万鹏现在是广东中鹏的董事长了。

林云万老师是研究室的主任,我在研究室做他的助手,我们开始制作连续式隔膜泵。他设计提出方案,我们帮他画图,并把设备加工出来。林老师画一个电器原理图,我们就去买电器,然后我们就把电器控制柜组装出来。

后来我们研究室做了很多项目,我们又到江苏无锡去联系、推广我们的技术,搞校企合作,我们研究室的人因此也都有了额外的收益。

经过反复锻炼,我们的各项技术操作变得很熟练。最早的时候,我很害怕电,后来基本上可以带电操作,都不怕电了。我的动手能力,从机械研究室成立之后练就出来的。

母校的历练是我人生最丰厚的礼物

在陶瓷大学的四年学习,这是我人生的第一个高校学历,后来在北大光华学院读硕士,结交了一帮有着相近经历的同学,在武汉理工大学读博士,最后得到相应的学位,然而在我的心目中,真正的母校是陶瓷大学。毕业留校做老师十年,这十年母校给我打下基础很扎实。母校的历练,是我人生最丰厚的礼物。陶瓷大学所给予我的一切,是我正确的人生观形成和事业起步的丰厚“资本”,并奠定了我未来的人生之路。

我毕业之后留校,85年陶瓷学院又派我去武汉工业大学读研究生班(后改成武汉理工大学),也就是助教进修班。这个学习过程,就是我将机械振动与模态分析等这些力学知识全面梳理、系统学习的过程,相当于我把研究生的课程全部学完了。后来跟随林老师做陶机研究室,从设计到样机制造,做实验,包括PLC可编程控制器,这些都给了我非常强的动手能力。 我到佛山第一次创业就是和大学同学做陶瓷机械,这个公司最初从零开始,十年后成为上市公司,都是因为我们做陶瓷机械才使得我们有成功的机会。

在陶院,我们学陶瓷机械也学陶瓷工艺,后来出来创业,我们做设备的时候,要根据不同情况,对设备做相应的调整,我们所学对工艺的了解,对于我们解决设备上的技术问题非常有意义。我们发现比如日用陶瓷,在景德镇做出来的滚压成型机,在景德镇很好用,但是在湖南不好用,在湖南好用到唐山又不好用,主要还是因为它的原料不同。原料的性质不一样,这跟原料的工艺相关,跟设备本身没有关系。所以我们要通过工艺来调整设备。这个也是我们在陶院学到的知识,在工作中运用到了。陶院教学非常有特点,对我们后期的职业生涯非常有帮助。

在陶瓷大学,我们跟美术系的同学经常有来往。美术系的学生经常会搞一些美术展览、行为艺术、还有沙龙等各种活动,我们那时候都会去看去参与。我不知道我是天生就有的审美能力,还是后来在陶大被熏陶的,我对色感非常敏感。比如对瓷砖生产很多时候就会从美学的角度去考虑,包括色彩、纹路、搭配,都会非常看重,尽管做瓷砖是以制造为主、是工业化的,这个行业和纯粹艺术是有区别的。但一般一个新产品出来,我们大家在评审的时候,不仅从质量还从美学角度去考虑。这大概是我们产品,受市场欢迎的一个重要因素吧。

虽然我的人生,看似变化很大,一直在不断调整,在陶院当四年的学生、研究生专业进修、十年从教、卖图纸、校企合作、做实验中心主任、做陶机研究室,抑或是我后来从事陶瓷产业,我的职业定位一直很清晰,我都围绕着陶瓷在做文章,在实践中不断研究,在坚守中不断创新,用行动和坚持去实现自己的梦想。

我的一生都在干一件事,那就是陶瓷。

(责任编辑:刘欢 审稿:刘小清 刘欢)